平泉の文化財

建造物

平泉の文化をつたえる

平泉には、歴史や文化を伝える建造物がたくさんあります。そのなかでも特に大切なものは、国宝や重要文化財の指定を受け保護されています。中尊寺金色堂は、今から900年前に藤原清衡が建立した仏堂で、創建当時の姿のまま残った唯一のものであり、国宝建造物第1号の指定を受けています。金色堂は平泉に花ひらいた素晴らしい文化の光として、今も輝き続けています。

□は世界遺産の構成資産です。

金色堂 ◎国宝

金色堂の本尊は、光の仏ともいわれる阿弥陀如来です。阿弥陀如来の世界は「極楽浄土」とよばれています。金色堂は仏堂全体で極楽の世界をあらわしており、またその須弥檀のなかには、奥州藤原氏四代のご遺体が納められています。

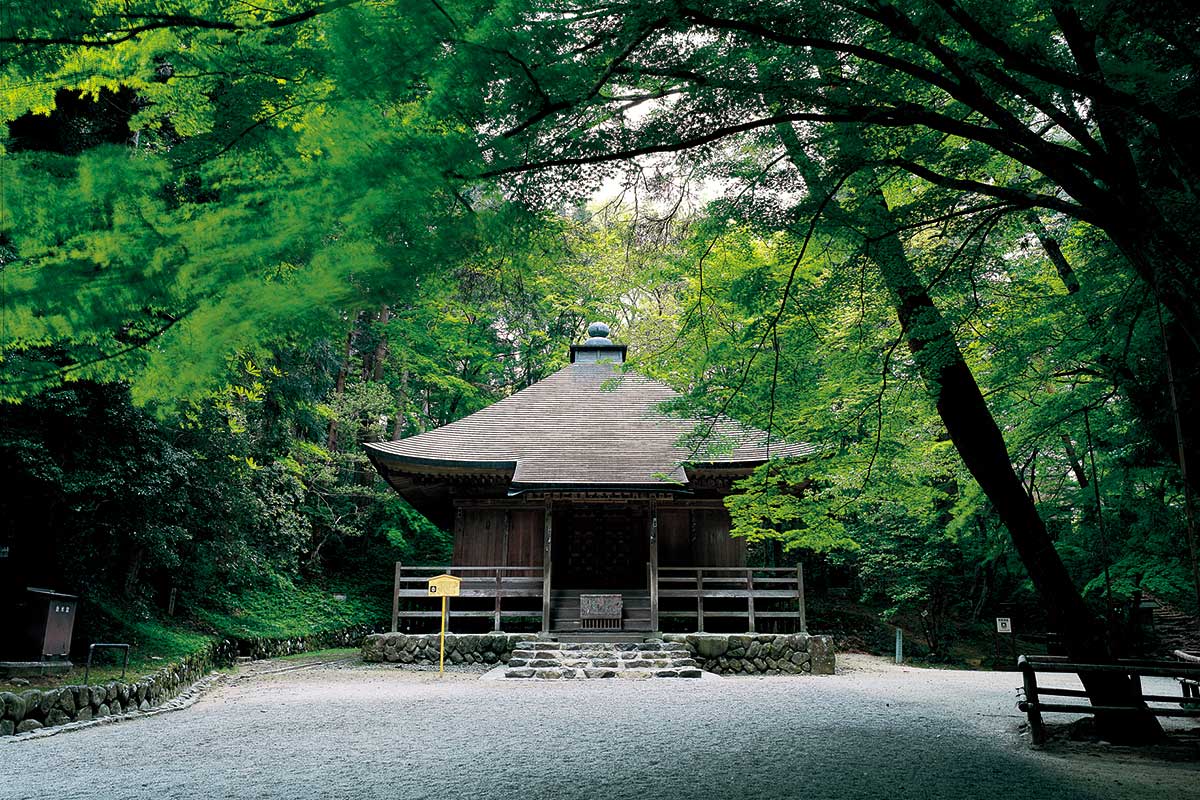

毛越寺常行堂 ○史跡の構成要素

江戸時代の中頃、18世紀に再建されました。毛越寺で最も重要な儀式である「常行三昧供」が行われます。

堂内には、本尊の阿弥陀如来像のほかに、毛越寺一山の守護神とされる摩多羅神(秘仏)が祀られています。

毎年1月20日に行われる「二十日夜祭」は摩多羅神の祭礼で、一山僧侶によって「常行三昧供」の修法が行われた後、「延年」が奉納されます。

覆堂 ○重要文化財

金色堂を保護するために設けられた覆屋で、鞘堂とも呼ばれてきました。600年ほど前に建てられ、昭和37年(1962)まで金色堂を風雪から護ってきました。新覆堂の建設にともなって、現在の場所に移設されました。

経蔵 ○重要文化財

経蔵は金色堂とほぼ同時期に建立され、後に現在の姿に建て直されました。堂内には中尊寺経を納めるための経棚があり、建立時の彩色が認められます。

また近年の年輪年代測定調査の結果、建築部材の一部で当初材が用いられていたことも確認されています。

白山神社能舞台 ○重要文化財

江戸時代の末に仙台藩によって再建されました。古格を備えた野外能舞台として全国でも数少ない貴重な建造物です。

毎年5月4・5日と11月3日、白山神社の祭礼には、この舞台を用い中尊寺一山僧侶によって「古実式三番」(延年の一種)と「御神事能」が奉納されます。

願成就院宝塔(左)・釈尊院五輪塔(右) ○重要文化財

どちらも奥州藤原氏の全盛期に建造された石塔です。

同時代の遺例は全国でもめずらしく、特に釈尊院五輪塔は、年号(仁安4年(1169))のある五輪塔では最古のものです。

中尊寺本坊表門 ○岩手県指定有形文化財

町内に残る古建築

中尊寺にある仏堂のほか、町内には江戸時代の建造物がたくさん残されてきました。これまでに、中尊寺本坊表門と法泉院庫く裡りが、岩手県の文化財に指定されています。古建築は、構造や建築方法など土地ごとに特徴があり、そうした様々な技術や建てられた当時のくらしの様子など、生活にかかわる文化を知る上でも重要です。